Hintergrundtexte zum Thema Bildungsstreik und -reformGeschichte und Funktion des dreigliedrigen Schulsystems

Über den Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi)

Seit seiner Gründung 1968 engagiert sich der BdWi für eine Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung. Er bezieht auf Kongressen, in wissenschaftlichen Publikationen und politischen Stellungnahmen öffentlich Position zu Fragen von Wissenschaft, Forschung und Hochschulentwicklung. Im BdWi haben sich über tausend Natur-, Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen zusammengeschlossen. Sie alle verbindet ihr gemeinsames Interesse an einer emanzipatorischen Wissenschafts- und Bildungspolitik.

Der BdWi lebt dabei von seinen Mitgliedern: Sie finanzieren die Arbeit und engagieren sich ehrenamtlich. Ob ProfessorIn, WissenschaftlerIn oder Studierende – gemeinsam versuchen die Mitglieder des BdWi, die bildungs- und wissenschaftspolitische Debatte zu beeinflussen.

Weitere Informationen auch zur Mitgliedschaft finden sich unter www.bdwi.de.

Vorbemerkung zum Text

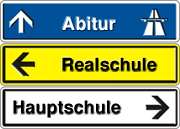

Die Empirie jedenfalls spricht eine deutliche Sprache: Die Dreigliedrigkeit ist eine der Hauptursachen, warum das deutsche Bildungssystem so sozial selektiv ist. Ebenso lassen sich keine Vorteile in der "Leistung" der SchülerInnen erkennen. Warum also hält sich die Dreigliedrigkeit so sehr? Welche Ideen stecken hinter dieser Institution und warum ist dieser "deutsche" Weg politisch falsch?

Annerose Gulbins geht in ihrem Artikel auf die Ursprünge des dreigliedrigen Schulsystems und seiner Begründung ein. Gerade in dieser Zusammenstellung ist er eine gute Zusammenfassung der Argumente rund um die Dreigliedrigkeit des Schulsystems.

Geschichte und Funktion des dreigliedrigen Schulsystems

Im internationalen Vergleich ist das dreigliedrige Schulsystem1 mittlerweile ein deutsches Unikat. Wesentlicher Bestandteil ist die frühe soziale Sortierfunktion, die nicht zuletzt die PISA-Debatte erneut in die öffentliche Kritik gebracht hat. Die seriöse pädagogische Forschung legt seit Jahren Untersuchungen vor, die eindeutig gegen eine Ausgrenzung im Kindesalter sprechen! Warum wird dennoch zäh an diesem Modell festgehalten? Annerose Gulbins klärt auf.

Soziale Sortierfunktion Schulabschluss

Mit der zunehmenden Popularität internationaler Leistungsvergleiche sind bei entsprechenden Studien für das Bildungssystem (z.B. PISA) wieder Klagen der BildungssoziologInnen in den gesellschaftlichen Blickpunkt geraten, die seit der Bildungsexpansion systematisch totgeschwiegen wurden: Das deutsche Schulsystem ist so stark auf die Vererbung sozialer Ungleichheiten angelegt wie kaum ein zweites. Dies ist kein unerwünschter Nebeneffekt, sondern nach Meinung der Autorin im System angelegt. Reformversuche innerhalb der bestehenden Strukturen sind daher extrem schwierig und in ihrer Reichweite stark begrenzt, so dass für einen kompletten Umbau der Strukturen plädiert werden muss.

Die Hauptprobleme sind: ein unwissenschaftlicher und pädagogikfeindlicher Glaube an die Determinierung von Lernerfolgen durch Begabung, die Unfähigkeit oder Unwilligkeit zum Umgang mit Heterogenität und Komplexität sowie eine Verweigerung von Verantwortungsübernahme (der schulischen Seite) für die Lernperformanz der SchülerInnen.

Homogenisierung von Vielfalt

Hinweis: Dieser Text ist zuerst erschienen in:

BdWi-Studienheft 3: Chancengleichheit qua Geburt? Bildungsbeteiligung in Zeiten der Privatisierung sozialer Risiken.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter http://www.bdwi.de/verlag/gesamtkatalog/98511.html

Zentrale Figur in der Politik des Schulsystems ist die Schaffung so genannter ›homogener Lerngruppen‹. In ihnen sollen SchülerInnen, die ein gleiches Leistungsniveau haben, ungestört von Anforderungen derer lernen können, die davon abweichen. Davon verspricht man sich bessere Lernmöglichkeiten. Interessanterweise gibt es lediglich drei mögliche Leistungsniveaus, nach denen sie sortiert werden können: diejenigen, denen alles zugetraut und abverlangt wird, gehören ins Gymnasium; diejenigen, denen nichts zugetraut wird, gehören in die Hauptschulen und diejenigen, die dazwischen liegen, werden auf die Realschulen2 geschickt. Für alle, die überhaupt nicht richtig zuzuordnen sind oder denen selbst eine Hauptschulkarriere nicht zugetraut wird, gibt es die Sonderschulen. Anhand dieser Klassifizierung sieht man bereits, dass es nicht um die beste Lernumgebung für die SchülerInnen geht. Stattdessen werden sie für die drei Institutionen ›passend gemacht‹ bzw. verlesen, und wer gar nicht hineinpasst, wird ausgelesen.

Die Einteilung passiert in der Regel nach der vierten Klasse. Anhand der dort erzielten Leistungen wird die ›Begabung‹ der SchülerInnen diagnostiziert, von der ihre weitere Bildungsbiographie bestimmt sein muss. Auch das ist völlig unwissenschaftlich und hat nicht im geringsten das Wohl der SchülerInnen im Blick: Begabungen oder Talente sind etwas, das man nur rückwirkend, d.h. anhand von Ergebnissen in irgendwelchen Tests oder durch die Produkte der SchülerInnen feststellen kann. Eine Apriori-Feststellung von ›Begabung‹, um dann entsprechend die Schulumgebung danach auszuwählen, betrachtet die SchülerInnen nicht als Subjekte und Mitgestaltende ihres Lernprozesses, sondern als Objekte ihrer Gene und naturgegebenen Veranlagungen. Damit wird überhaupt negiert, dass Lernerfolge oder Leistungen durch Lernen, durch Lernreize, durch Arbeit und Interessen der SchülerInnen beeinflusst werden. Somit wurde die Idee der Aufklärung, dass nur die (im Übrigen vielfältigen und eher mit dem heutigen Begriff von ›Interessen‹ gleichzusetzenden) ›Begabungen‹ der Menschen im Mittelpunkt des Bildungssystems stehen sollen – nicht die gesellschaftliche Stellung qua Geburt – von einer emanzipatorischen zu einer menschenverachtenden Idee pervertiert. Die ganze Begabungsideologie widerspricht jeder wissenschaftlichen Theorie vom Lernen und demotiviert sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen – im Kern geht es lediglich um eine Rechtfertigungsstrategie dafür, dass die SchülerInnen sich dem jeweiligen Schultyp anpassen müssen, statt ihnen eine ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechende Lernumgebung zu ermöglichen. Das gegliederte System stützt eine Pädagogik permanenten individuellen Klassifizierens und Bewertens. Letztlich ist dies eine disziplinarische Pädagogik ›der Furcht‹. Diese zwingt die einzelnen SchülerInnen wiederum, sich ständig gegeneinander zu positionieren, besser als andere zu sein oder mindestens ›im Schnitt‹ zu bleiben. Auf diese Weise werden die Möglichkeiten von Kooperation und gegenseitiger Unterstützung untergraben. Dies steht nicht zuletzt im Widerspruch zu der Erkenntnis, dass SchülerInnen mindestens genauso viel voneinander lernen (könnten) wie von der Lehrerin – ein Potenzial, das überhaupt nicht entfaltet wird.

Vererbung des Sozialstatus

Angesichts einer solchen Missachtung der tatsächlichen Fähigkeiten der SchülerInnen verwundert es denn auch nicht, wenn Studien immer wieder feststellen, dass die Bildungsempfehlungen nach der vierten Klasse weniger mit der Lernfähigkeit und den in der Schule erreichten Fortschritten zu tun haben, als vielmehr mit der Reproduktion von sozialen Unterschieden.

»Die Schulformempfehlungen der Grundschulen richten sich nach vielen Faktoren, vor allem aber danach, wie groß die Unterstützungmöglichkeiten des Elternhauses eingeschätzt werden. Auch hier zeigt sich der Vorteil bildungsbewusster wohlhabender Elternhäuser, von denen eher erwartet wird, dass sie ihre Kinder (sic!) bei schulischen Problemen unterstützen können. Von Migranteneltern und Eltern mit niedrigen Bildungsabschlüssen wird dies in der Regel nicht erwartet.«3

Hier ist also klar ersichtlich, dass die soziale Position und die von den Eltern erreichten Bildungsabschlüsse für die Sortierung der Kinder ausschlaggebend sind. Nicht individuelle Förderung ist das Ziel, sondern ein reibungsloses Funktionieren der SchülerInnen in dem ihnen zugewiesenen Schultyp. Damit werden soziale Ungerechtigkeiten nicht durch das Bildungssystem aufgenommen, um ihnen möglicherweise entgegen zu wirken. Nein, wer bereits eine gute soziale Ausgangsposition hat, bekommt die stimulierenderen Lernarrangements zugewiesen und wessen sozialer Hintergrund auf Schwierigkeiten bei der Erfüllung schulischer Anforderungen hinweist, wird vom ›guten‹ Bildungssystem einfach ausgeschlossen und bekommt weniger Lernanreize.

Da nun angenommen wird, dass die Schülerpopulation an den verschiedenen Schultypen homogenisiert ist, kann auch bedenkenlos allen der gleiche Unterricht erteilt werden. Lehrerinnen und Lehrern wird sogar verboten, Unterscheidungen zu machen, da dies ja ungerecht wäre.4 Auf diese Weise wird individuelle Förderung und Förderunterricht diskreditiert; LehrerInnen bekommen dafür keine Stunden zugewiesen, in einigen Bundesländern ist schulischer Förderuntericht an Gymnasien sogar verboten. In einem System, in dem SchülerInnen danach sortiert werden, ob sie in eine Schulform passen oder nicht, würde eine aktive Förderung auch der Logik widersprechen: Wer die Anforderungen nicht (mehr) erfüllen kann, muss auf eine andere Schule gehen. Warum sollten diejenigen, die bereits auf dem Gymnasium sind, anders behandelt werden als diejenigen, bei denen bereits früher festgestellt wurde, dass sie dort nicht hingehören? Gerade die Homogenisierung sorgt also dafür, dass den SchülerInnen weniger Förderung widerfährt, da ihr die Logik ›richtig/falsch‹ bzw. ›passend/unpassend‹ zugrunde liegt. Da dies auch noch mit den angeborenen Begabungen gerechtfertigt werden muss, kann nicht andererseits versucht werden, Defizite in der Leistungserfüllung mit Förderung auszugleichen. Sobald die SchülerInnen also vom jeweiligen Standard abweichen, können sie nur noch damit rechnen, zwischen den Schultypen herumgestoßen zu werden bis sie wieder irgendwo ›dazupassen‹. Auch die LehrerInnen können hier kaum entgegenwirken. Solange es knappe Kassen und mehrere Schulformen gibt, werden LehrerInnen quasi gezwungen, ›schwierige‹ SchülerInnen loszuwerden, weil ihnen die Freiräume und Mittel verweigert werden, adäquat auf sie eingehen zu können.5 Insofern ist auch die Entscheidung der Grundschulen nachvollziehbar und systemimmanent, die Unterstützung des Elternhauses als wichtigsten Faktor für die Schulformempfehlung zu werten – die schulische Unterstützung wird den SchülerInnen ja verwehrt.

Eltern als Hilfslehrer

Damit ist neben der Begabungslogik ein weiterer zentraler Punkt für die Reproduktion sozialer Ungleichheiten im deutschen Schulsystem angesprochen: Der Rückzug auf eine Familienideologie, in der v.a. dem familiären Kontext der SchülerInnen die Verantwortung übertragen wird, dafür zu sorgen, dass die SchülerInnen die schulischen Leistungsanforderungen bewältigen können. Das beginnt bereits in der Grundschule, wie Christoph Ehmann illustriert:

»Die Grundschule kann von den Kindern ohne Mithilfe der Eltern oder der Erziehungsberechtigten nicht erfolgreich durchlaufen werden. Der geringe Umfang und die Organisation des Unterrichts fordern die aktive Mitwirkung der Eltern: bei den Hausaufgaben, beim Üben des Lesens und Rechnens, um nur die wichtigsten zu nennen. In Mittelschichten-Haushalten ist dies selten ein Problem. [...] Es gibt Bücher, Fragen der Kinder zu den Hausaufgaben können unschwer beantwortet und um weitere Informationen ergänzt werden usw. [...] Funktioniert die häusliche Mithilfe aber nicht und sind die Sorgeberechtigten und -verpflichteten nicht in der Lage oder nicht willens, die ›Hilfslehrerrolle‹ auszufüllen, so ist ein Scheitern der Kinder nicht ungewöhnlich.«6

Dies lässt sich auf die weiterführenden Schultypen problemlos übertragen. Dadurch wird klar, dass je anspruchsvoller die schulischen Anforderungen sind, desto wichtiger die ›Hilfslehrerrolle‹ des Elternhauses wird. Wenn aufgrund bei den Eltern nicht vorhandenen Schulwissens oder mangels Zeit keine Unterstützung durch sie möglich ist, kann dies nur über Nachhilfe kompensiert werden. Diese ist nicht umsonst zu einem lukrativen Wirtschaftssektor aufgestiegen. Nachhilfestunden können sich jedoch diejenigen, die infolge geringerer Bildungsabschlüsse schlechter bezahlte Arbeit leisten müssen oder arbeitslos sind, nicht leisten. So bleibt auch hier gewahrt, dass die Kinder bildungsbewusster finanzkräftiger Eltern einen Vorsprung allein aufgrund ihres sozialen Hintergrundes haben. Das Ergebnis sieht dann so aus, dass von allen 17- und 18-Jährigen mit Arbeitereltern 20 Prozent die gymnasiale Oberstufe besuchen, von der Vergleichsgruppe, deren Eltern als BeamtInnen arbeiten, dagegen 84 Prozent.7

Nebenbemerkung: Das gegliederte System scheint nicht zuletzt genau deswegen so stabil zu sein, weil es die Interessen der bereits Erfolgreichen, kurz: des Bildungsbürgertums und die Bildungschancen seiner Kinder, begünstigt. Damit handelt es sich um den Personenkreis, der in den Entscheidungspositionen der staatlichen Apparate, nicht zuletzt denen des Erziehungswesens, überproportional vertreten ist. Dies zeigt, dass die Auseinandersetzung um die Schulform eben nicht nur ›BildungsexpertInnen‹ überlassen werden kann, sondern in letzter Konsequenz ein sozialer Klassenkampf ist!

Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern übernehmen in Deutschland nicht die Schulen die Verantwortung für den Fall, dass SchülerInnen das Klassenziel nicht erreichen. Sie geben dieses nur vor und prüfen, ob es erreicht wurde. Wer es nicht schafft, wird zurückgestuft oder wird in Richtung Hauptschule abgeschoben ohne dass auch nur thematisiert würde, wodurch die Nichterfüllung der Leistungsvorgaben zustande kam oder welchen Anteil die Lehrperson und die Lehranstalt daran haben. Daneben wird durch die Möglichkeit, SchülerInnen an andere, niedrigere Schulformen zu überweisen, Zeit und Möglichkeit zur Förderung verschenkt. Im besten Fall wird nach dem Wechsel an eine andere Schulart mit Maßnahmen begonnen, die SchülerInnen besser in den neuen Klassenverband zu integrieren.8 Eine gleiche Kritik ist an der – wiedereinmal typisch deutschen – Praxis des Sitzenbleibens zu üben. Pädagogisch ist sie völliger Unsinn. In keiner Studie hat sich zeigen können, dass Sitzenbleiben einen positiven Effekt auf die Erfüllung der schulischen Leistungsanforderungen hat. Eher im Gegenteil: Bei etlichen SchülerInnen konnte beobachtet werden, dass sie auch in ehemals ›starken Fächern‹ abbauten. In diesem Sinne kann auch die Rückstufungspraxis eher als Option betrachtet werden, individuelle Förderung zu verweigern und (eigenes) pädagogisches Scheitern zu verbergen. Sie verhindert darüber hinaus andere – kooperative und integrative – Ansätze der Förderung. Sitzenbleiben ist folglich, obwohl pädagogisch unsinnig, systemimmanent notwendig! Denn ohne die Möglichkeit des Sitzenbleibens und der Schulformwechsel wären die Unterschiede in den Schulen sehr bald nivelliert.

Fazit: In diesem Artikel habe ich versucht, die wesentlichen Denkfehler – Selektion, Homogenitätsmythos und Familienideologie – des gegliederten Schulsystems in Deutschland darzulegen. Um allen SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten und Interessen so gut wie möglich zu entfalten, brauchen wir eine Abkehr vom Sortierungsgedanken. Eine individuelle Förderung und ein Ausgleich sozial bedingter Schwierigkeiten bei der Erfüllung der schulischen Leistungsstandards sind notwendig. Dies kann nur in einer Schule für alle geschehen, in der die Institution und die LehrerInnen die Möglichkeit und die Pflicht haben, individuellen Förderbedarf der SchülerInnen zu erkennen und ihnen unabhängig vom familiären Hintergrund diese Förderung zukommen zu lassen. Dabei ist mitnichten mit einem Leistungsabfall der GewinnerInnen des jetzigen Systems zu rechnen: Bei internationalen Vergleichsstudien wie PISA sind in Schulsystemen mit heterogenen Gruppen sowohl die ›leistungsschwächsten‹ als auch die ›leistungsstärkeren‹ SchülerInnen deutlich besser als beide Vergleichsgruppen in Deutschland.9 Die Differenzierung in Deutschland selbst nimmt ebenfalls erst in der gegliederten Sekundarstufe zu, wie ein von Eiko Jürgens angestellter Vergleich von IGLU und PISA-Studie zeigt:

»Während bei PISA 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler zur Spitzengruppe zählten, waren es bei IGLU 18 Prozent. Ähnlich war die Relation zwischen beiden Risikogruppen. 23 Prozent der 15-Jährigen waren dazuzurechnen, während es in der Grundschule immer noch zu viele, aber dennoch lediglich 10 Prozent betraf.«10

Spätestens dieser Beleg dafür, dass ›leistungsschwächere‹ SchülerInnen in unserem Schulsystem nicht gefördert, sondern allein gelassen werden, müsste überzeugen, dass es im aktuellen System nicht um die optimalen Bildungsbedingungen für alle geht.

Annerose Gulbins war Mitglied im StuRa der TU Dresden, aktiv im fzs und im BdWi-Arbeitskreis »Studienreform«

Fußnoten (die Links wurden von Studis Online bei Bedarf aktualisiert)

1 Eigentlich müsste es viergliedrig heißen, da neben den Typen Real-/Mittelschule, Hauptschule und Gymnasium noch die Sonderschulen bestehen. Allerdings weisen aktuelle Befunde auf eine starke Annäherung von Haupt- und Sonderschulen hin, weshalb ich bei der bekannteren Bezeichnung des dreigliedrigen Schulsystems bleibe.

2 Im Folgenden werde ich für diesen Schultyp, der in den Bundesländern verschiedene Namen kennt, nur noch die Bezeichnung Realschule verwenden. Damit sind auch die in den ostdeutschen Ländern als Regel- oder Mittelschulen bekannten Schultypen gemeint, wenn in diesen eine Aufteilung in Hauptschul- und Realschulstränge gemacht wird.

3 Demmer, Marianne, 2004: Kinder, Eltern, Lehrkräfte – Die frühe Schulformentscheidung in Deutschland überfordert alle Beteiligten: Deshalb gehört auch die Schulstruktur auf den Prüfstand. Frankfurt/Main, zitiert nach: www.gew.de/Binaries/Binary34033/schulformentscheidung.pdf (14.05.2010) In dem zitierten Papier findet sich auch ein Schaubild, welches zeigt, wie sich die SchülerInnen nach den bei IGLU (internationaler Leistungsvergleich der Grundschulkompetenzen) unterschiedenen Lesekompetenzniveaus auf die Schulformen aufteilen. Dabei wird eindrucksvoll deutlich, dass die Spannweite innerhalb der Gymnasien mindestens so groß ist wie in den Realschulen und mitnichten in einer der homogenisierten Schulformen wirklich homogene Gruppen – bezogen auf die Lesekompetenz – zu finden sind. Von all den BegabungstheoretikerInnen fragt sich aber niemand, was einem Kind der Kompetenzstufe IV angetan wird, wenn es in die Hauptschule abgeschoben wird.

4 Ich bin mir bewusst, dass es seit der ersten PISA-Studie in der LehrerInnenbildung ein paar Veränderungen gab, und dass in einigen Lehrplänen sogar auch für das Gymnasium der Begriff ›Binnendifferenzierung‹ auftaucht. Dennoch sind diese Ansätze zu kurzgreifend und auch meist nur halbherzig, denn nach wie vor werden GymnasiallehrerInnen eher angehalten, SchülerInnen an die Real- oder Hauptschule zu schicken, wenn sie Probleme haben, als ihnen Förderung zukommen zu lassen. Ein Großteil der LehrerInnen kann dies aufgrund mangelnder Aus- und Weiterbildung auch gar nicht leisten.

5 Dies gilt v.a. für den Bereich der Sekundarschulen. Im Grundschulbereich ist – eben dadurch, dass es nur eine allgemeine Schulform gibt – sichtbar, dass in einigen Bundesländern Anreize geschaffen werden, SchülerInnen integriert zu fördern. Auch wird hier – zumindest in der Ausbildung an meiner Hochschule – im Studium bereits Binnendifferenzierung geübt, indem individuelle Lernpläne erarbeitet werden. Im Sekundarbereich kann dies jedoch nicht legitimiert werden, weil Integration nunmal das Gegenteil von Auslese ist. Zusätzlich schlägt hier die Hierarchisierung auch unter den LehrerInnen durch, welche die einen – mit dem höchsten Prestige unter den LehrerInnen – zu ›reinen FachwissensvermittlerInnen‹ macht und die anderen, schlechter bezahlten und reputierten, eher zu SozialpädagogInnen. Ausführliche Kritiken dazu sind bei Christoph Ehmann auf den Seiten 44ff. und 110ff. nachzulesen: Ehmann, Christoph, 2001, Bildungsfinanzierung und soziale Gerechtigkeit: Vom Kindergarten bis zur Weiterbildung. Bielefeld

6 Ehmann, Bildungsfinanzierung und soziale Gerechtigkeit, 42f.

7 Diese Zahlen sind einer Auswertung der Daten des Mikrozenzus im Rahmen der 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes entnommen. Isserstedt u.a., Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2003. 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS – Hochschul-Informations-System GmbH. Kap. 3. Bildungsbeteiligung. 102, zitiert nach: http://www.sozialerhebung.de/results_17/kap/03.%20Bildungsbeteiligung_Soz17.pdf (29.7.2005)

Hinweis von Studis Online: Neuere Zahlen - die weiterhin ähnlich wie die im Artikel referierten sind - können der 19. Sozialerhebung entnommen werden: www.sozialerhebung.de/pdfs/Soz19_Haupt_Internet_A5.pdf

8 Der Schulartenwechsel ist im Übrigen sehr einseitig: Es geht fast immer nur um Abstieg wie Bellenberg/Hovestadt und Klemm deutlich formulieren: »Bei besonders schlechten Schülerleistungen überprüft die Schule unter bestimmten Bedingungen regelmäßig die Schulform- oder Bildungsgangeignung und überweist gegebenenfalls an einen niedrigeren Bildungsgang. Bei besonders guten Schülerleistungen wird die Schule dagegen nicht regelmäßig aktiv, vielmehr muss der Schüler oder die Schülerin den Schulform- oder Bildungsgangwechsel einleiten.«, Bellenberg, Gabriele/Hovestadt, Gertrud/Klemm, Klaus, 2004: Selektivität und Durchlässigkeit im allgemein bildenden Schulsystem. Studie der Arbeitsgruppe Bildungsforschung/Bildungsplanung, Universität Duisburg-Essen. Essen, Oktober 2004, 64, zitiert nach: http://www.gew.de/Binaries/Binary34032/Studie_Selektivitaet_und_Durchlaessigkeit.pdf (14.05.2010)

9 Dagegen sprechen auch die Erfahrungen der Gesamtschulen in Deutschland nicht: Schon allein aufgrund der Tatsache, dass die bisher in Deutschland bekannten Gesamtschulen ein zusätzlicher Teil in einem gegliederten System waren, sind ihre Ergebnisse und Bedingungen nicht mit denen anderer Gesamtschulsysteme vergleichbar. Die prestigeträchtigste Schulform blieb immer das Gymnasium. Die ›bildungsbewussten‹ Eltern hatten also immer die Möglichkeit (vielleicht sogar die systemimmanente Pflicht), ihre Kinder auf das Gymnasium zu schicken, da diese Schulform immer noch den breitesten Chancenvorsprung sicherte. In einem solchen System fungierten die Gesamtschulen in den meisten Regionen eher wie integrierte Mittel-/Realschulen und erreichten auch entsprechende Ergebnisse, z. B. in der PISA-Studie.

10 Jürgens, Eiko, 2003: »Kein Land sortiert die Kinder so früh und so endgültig aus«, in: Frankfurter Rundschau, 15.07.2003, zitiert nach: http://www.hasi.s.bw.schule.de/lehr386.htm (28.7.2005)

Kommentierte Literaturliste

Was sind die Möglichkeiten den aktuellen Zustand zu ändern? Diese Frage behandelt der Artikel von Adeline Duvivier:

Adeline Duvivier: Das mehrgliedrige Schulsystem: reformieren! Aber wie? - in: BdWi-Studienheft 6: Menschenrecht auf Bildung (Info+Bestellmöglichkeit)

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vertritt schon seit Längerem die Position "Eine Schule für alle" und hat eine Menge Material zu diesem Thema gesammelt:

http://www.gew.de/Publikationen-_Eine_Schule_fuer_alle.html

Wenn es um Alternativen geht, wird auch immer gerne ein Blick ins Ausland getan, hier als Beispiel ein Artikel von Karl-Heinz Heinemann:

Karl-Heinz Heinemann: Die schwedische Einheitsschule - ein Modell?- in: BdWi-Studienheft 3: Chancengleichheit qua Geburt? Bildungsbeteiligung in Zeiten der Privatisierung sozialer Risiken (Info+Bestellmöglichkeit)

Im Zusammenhang mit der kürzlich beschlossenen Einführung der sechsjährigen Primarschule in Hamburg fand am 21.04.2010 eine erziehungswissenschaftliche Fachtagung an der Universität Hamburg statt. Themen waren u.a. die Anforderungen heterogener Lerngruppen und internationale Erfahrungen mit interner und externer Differenzierung von Lerngruppen. Letztlich wurde deutlich, dass ein längeres gemeinsames Lernen für alle Schüler_innen von Vorteil ist und es aus fachlicher Sicht keine Argumente für die Beibehaltung der mehrgliedrigen Schulstruktur gibt.

Die Vorträge, u.a. von Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann (Bielefeld), Prof. Dr. Matthias von Saldern (Lüneburg), Prof. Annedore Prengel (Potsdam) und Prof. Jürgen Oelkers (Zürich) sind online auf der Seite http://www.epb.uni-hamburg.de/de/node/3669 dokumentiert und bieten sich zur vertiefenden Lektüre an.

Bildungspolitiker berufen sich gerne auf Wilhelm von Humboldt. Dabei forderte der schon vor zweihundert Jahren eine Schule für alle Kinder. Höchste Zeit, endlich auf ihn zu hören...

In dem lesenswerten Dossier der Zeitschrift Publik Forum kommen verschiedene Stimmen zum Thema "Welche Schule brauchen wir?" zu Wort.

Publik-Forum DOSSIER - Die andere Schule - jetzt!